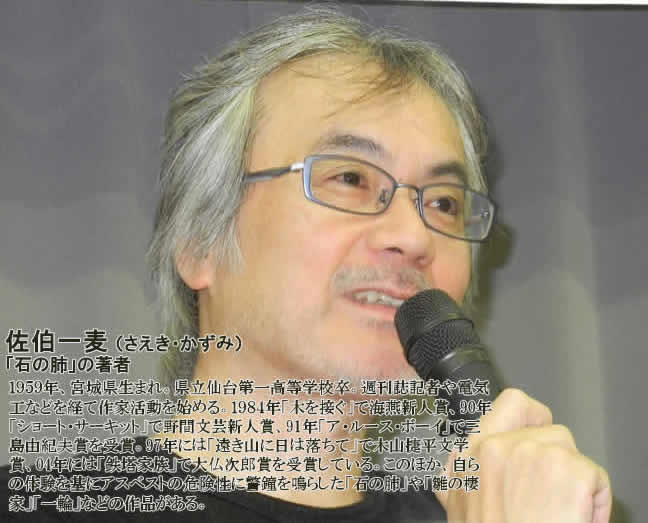

被災地の石綿禍をどうすれば防ぐことができるのか―。「石の肺」の著者であり、被災者でもある佐伯一麦氏は、民間団体が主催する被災者支援パネルディスカッションで、電気工だった自らの体験を交えながら、アスベストの怖さと、ばく露防止対策の重要性を切々と語った。「自分たちを助けてくれている人たちにあれこれと注文を付けないのが、一般的な東北人のメンタリティだ」とも述べ、被災地で石綿禍を起さないために、被災地外からも目(視点)と、力(技術)を注ぎ、この問題を「(復旧・復興の)死角にしないでほしい」と頭を下げた。

この国のアスベスト問題の本質を探ることは、いまこの国が抱える原発問題の解を考えることにつながると思う。それは、情報を持つ者が、持たざる者に伝えるべき情報を伝えなかったことによって生じた「情報格差」の怖さを知ることであり、不特定多数の人たちの命が脅かされているという事実に目を向けるということでもある。

私は若いとき、東京で電気工をしていた。国は1960年代にはアスベストの人体に及ぼす危険性を認識していたという指摘があるが、当時、私はアスベストが人体にとって危険なものだということをまったく知らなかったし、誰からも知らされもしなかった。

耐火性や耐熱性などに優れたアスベストは、経済成長重視の考え方の下、決して手放されることなく、「管理して」使用することとされ、代替ができない製品を除いてその使用が禁止された平成06年10月1日まで製造され、使用され続けてきた。

たしかに国は、労働安全衛生法の中に特定化学物質予防規則をつくり、05年には特化則の対象物質からアスベストを切り離し、石綿障害予防規則をつくった。しかし、それ以前は、現場の第一線で働く人たちへの周知は徹底されておらず、建設現場には、当たり前のように、防じんマスクを付けずに作業している建設労働者がいた。私もそのうちの一人だった。

いまは、マスクもしないで現場に入っていたことにやり切れない思いがしている。だが、当時、この国のアスベスト問題は、まだ世の中の「死角」にあった。

アスベストの怖さは、ここまでなら吸引してしまっても大丈夫だという「閾値(しきいち)」がないことだ。アスベスト繊維は髪の毛の5000分の1ほどの太さしかないから、目に見えない。

アスベスト粉じんにばく露すると、たとえ、それが短時間であっても危険だ。アスベスト疾病はばく露してから30年〜40年経ったころに発症するといわれている。しかし、阪神・淡路大震災で解体工事に従事した建設労働者は、ばく露してから13年後に中皮腫を発症し、労災認定を受けている。東日本大震災の復旧・復興の過程でばく露するようなことがあれば、そう遠くない時期にアスベスト疾病を発症しないとも限らない。

私が若いころは、工事現場で感電死したとか、墜落死した人が出たと聞いても全く現実感が湧かなかった。おそらく、いまの若い人たちもアスベストにばく露すると、中皮腫や肺ガンを発症する可能性がある―と言ってもピンとはこないだろう。中皮腫・じん肺・アスベストセンターなどが「がれき処理や被災建築物などの解体作業では防じんマスクを装着しよう」というマスクプロジェクトを行ってくれているが、そうした若い世代の命を守るという意味でも、この取り組みは、被災地にとって有り難い支援の一つだ。

東北人のメンタリティとして、被災地の復旧・復興に汗をかいてくれている人たちに、工事の安全配慮を注文するということはやりずらい。アスベストについての知識と技術を持つ、被災地の外にいる人の目(視点)と、力(技術)が不可欠だ。被災しながら助かった命と、復旧・復興に従事する人たちをアスベスト粉じんばく露から守るために、この問題を「(復旧・復興の)死角」にしないでほしい。

<仙台市で8月7日に行われたパネルディスカッション「だいじょうぶ?被災地のアスベスト(中皮腫・じん肺・アスベストセンター主催)」から採録>