搊婰傪嬌傔傞丂僼僋僟僛儈僫乕儖

Lesson5丂拞娫徣棯搊婰偲偄偆庤朄

| 偄偄偹 | 僣僀乕僩 |

| 0 |

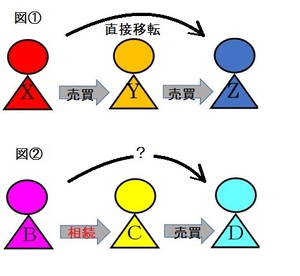

丂倃偝傫偐傜晄摦嶻傪攦偭偨倄偝傫偑倅偝傫偵晄摦嶻傪攧媝偟偨応崌丄倄偝傫偑搊婰傪嫮惂偝傟側偄偱嵪傑偡偙偲偑偱偒傞乽怴丒拞娫徣棯搊婰乿偲偄偆庤朄偑偁傝傑偡亖恾嘆亖丅

丂偱偼丄晄摦嶻傪憡懕偟偨俠偝傫偼乽怴丒拞娫徣棯搊婰乿偵傛偭偰搊婰傪嫮惂偝傟側偄偱嵪傑偣傞偙偲偑偱偒傞偺偱偟傚偆偐亖恾嘇亖丅

亂憡懕恖俠偼怴丒拞娫徣棯搊婰傪妶梡偱偒側偄亃

丂寢榑偐傜尵偆偲俠偝傫偼搊婰傪偟側偄偱嵪傑偣傞偙偲偼偱偒傑偣傫丅俠偝傫偼乽怴丒拞娫徣棯搊婰乿傪巊偆偙偲偼偱偒側偄偺偱偡丅

丂嬻偒壠偲側偭偰偄傞幚壠傪偛椉恊偐傜憡懕偟偨堦恖懅巕偺俠偝傫偼丄憡懕偵傛偭偰帺暘偵強桳幰偑曄傢偭偨偲偄偆搊婰傪偟側偔偰傕朄棩忋偼栤戣偑偁傝傑偣傫乮搊婰傪朄揑偵嫮惂偝傟傑偣傫乯丅

丂偟偐偟丄偦偺嬻偒壠傪攧偭偰傎偟偄偲偄偆乽俢偝傫乿偑尰傟丄俢偝傫偵嬻偒壠傪攧媝偟強桳幰偑曄傢偭偨応崌偵偼丄俢偝傫偵強桳幰傪曄峏偡傞搊婰傪偡傞慜採偲偟偰俠偝傫偵強桳幰傪曄峏偡傞搊婰乮搑拞宱夁偺搊婰乯偑帠幚忋嫮惂偝傟傑偡丅

丂堦尒偡傞偲俠偝傫偲倄偝傫偺忬嫷偼傛偔帡偰偄傑偡丅偦傟偼丄

丂仧晄摦嶻傪憡懕傑偨偼峸擖偟偰偡偖偵乮搊婰傪偟側偄偆偪偵乯攧媝偡傞偲偄偆揰

丂仧帺暘柤媊傊偺搊婰傪昁梫偲偟偰偄側偄偲偄偆揰

丂乗偺俀揰偱偡丅

丂偟偐偟椉幰偵偼戝偒側堘偄偑偁傝傑偡丅

亂憡懕偺応崌偲攧攦偺応崌偺憡堘揰亃

丂偦傟偼丄俠偝傫偺応崌偼婛偵強桳尃傪庢摼偟偰偟傑偭偰偄傑偡偑丄倄偝傫偼傑偩強桳尃傪庢摼偟偰偄側偄偲偄偆揰偱偡丅

丂俠偝傫偼旐憡懕恖乮曣恊偺俛偝傫乯偑朣偔側傞偲摨帪偵憡懕偵傛偭偰晄摦嶻偺強桳尃傪庢摼偟傑偡丅堦曽偺倄偝傫偼攧攦宊栺傪掲寢偟偨偩偗偱丄傑偩強桳尃偼庢摼偟偰偄傑偣傫丅

丂慜夞偍榖偟偟偨條偵丄乽怴丒拞娫徣棯搊婰乿偼拞娫幰偵強桳尃傪堏揮偝偣側偄偙偲偵傛偭偰棳捠惻傪敪惗偝偣側偄偲偄偆庤朄偱偡丅廬偭偰丄婛偵拞娫幰偵強桳尃偑堏揮偟偰偟傑偭偰偄傞応崌偵偼偙偺庤朄傪巊偆偙偲偼偱偒側偄偺偱偡丅攧攦偺応崌丄攦偄庡偼帺暘偺堄巚偱強桳尃傪庢摼偟側偄乮強桳尃傪帺暘埲奜偺幰偵庢摼偝偣傞乯偙偲偑偱偒傑偡偐傜丄偙偺庤朄傪妶梡偱偒傑偡偑丄憡懕乮朄掕憡懕乯偺応崌丄憡懕恖偼帺暘偺堄巚偱強桳尃傪庢摼偟側偄偙偲偑偱偒側偄偺偱丄偙偺庤朄傪妶梡偱偒側偄偺偱偡丅

亂攧攦偱傕怴丒拞娫徣棯搊婰傪巊偊側偄応崌亃

丂倃偝傫偐傜晄摦嶻傪攦偭偨倄偝傫偑婛偵強桳尃傪庢摼偟偰偟傑偭偰偄傞応崌偵偼丄傗偼傝偙偺庤朄偼巊偊傑偣傫丅捠忢偺攧攦宊栺偱偼宊栺傪掲寢偟偨偩偗偱偼強桳尃傪堏揮偝偣傞偙偲偼偁傝傑偣傫丅攦偄庡偺攧攦戙嬥偺巟暐偄偲堷偒姺偊偵攦偄庡偵強桳尃傪堏揮偝偣傞偺偑忢偱偡丅

丂攦偄庡倄偝傫偑攧攦戙嬥傪巟暐偄丄堷偒姺偊偵晄摦嶻偺堷偒搉偟偲強桳尃偺堏揮傪庴偗偨屻偼丄拞娫徣棯搊婰傪峴偆梋抧偼側偔側傞偺偱偡丅

丂偙傟傪乽寛嵪乿偲尵偄傑偡丅

亂攧攦埲奜偱傕怴丒拞娫徣棯搊婰傪巊偊傞応崌亃

丂攧攦埲奜偱傕丄晄摦嶻傪庢摼偡傞応崌偱摉帠幰偺堄巚偱強桳尃偺堏揮愭傪曄峏偡傞偙偲偑偱偒傞働乕僗偱偁傟偽丄怴丒拞娫徣棯搊婰傪妶梡偡傞偙偲偑偱偒傞偺偱偡丅

丂憽梌側偳偺柉朄忋偺宊栺偼傕偪傠傫丄夛幮偺崌暪傗夛幮暘妱摍偺夛幮朄忋偺峴堊偺応崌偱傕壜擻偱偡偟丄懠偵傕偝傑偞傑側墳梡偑偱偒傞壜擻惈偑偁傝傑偡丅

丂憡懕偱傕朄掕憡懕埲奜偺応崌乮堚尵丄堚嶻暘妱丄憡懕暘忳搉摍乯偼丄強桳尃偺堏揮愭傪寛傔傞偙偲偑偱偒傑偡偐傜丄怴丒拞娫徣棯搊婰傪妶梡偱偒傞梋抧偑偁傞傛偆偵傕巚偊傑偡偑丄偙傟偵娭偟偰偼婡夛偑偁傟偽専摙抳偟傑偟傚偆丅

幏昅幰僾儘僼傿乕儖

暉揷棿夘

僼僋僟儕乕僈儖僐儞僩儔僋僣仌僒乕價僔僗乮愮戙揷嬫乯戙昞

憗堫揷戝妛朄妛晹懖嬈丅1989擭巌朄彂巑搊榐丅戝庤巌朄彂巑帠柋強嬑柋傪宱偰2002擭丄僼僋僟儕乕僈儖 僐儞僩儔僋僣 仌僒乕價僔僗乮俥俴俠仌俽) 傪愝棫丄奐嬈丄悢乆偺晄摦嶻僩儔僽儖傪枹慠偵杊偖丅05擭偐傜乽拞娫徣棯搊婰栤戣乿偵庢傝慻傒丄06擭枛偺婯惂夵妚丒柉娫奐曻悇恑夛媍偺摎怽偵傕娭梌偟偨丅怴丒拞娫徣棯搊婰偺戞堦恖幰丅